急性過敏原及慢性食物不耐檢測分析

過敏是身體的免疫系統,對外來本來無害的物質,產生過度的反應,因而導致器官及組織的急性或慢性發炎反應。

食物不耐或食物敏感反應是指對某些食物產生不良反應,促使腸胃道屏障受損、機能減退,使過敏食物分子片斷經由腸道細胞間隙渗漏(腸漏症)進人循環,免疫系統持續被激活,同時伴隨慢性發炎,造成免疫過度反應,如蕁麻疹、腸躁症、過敏性鼻炎、慢性疲勞、自體免疫疾病等。

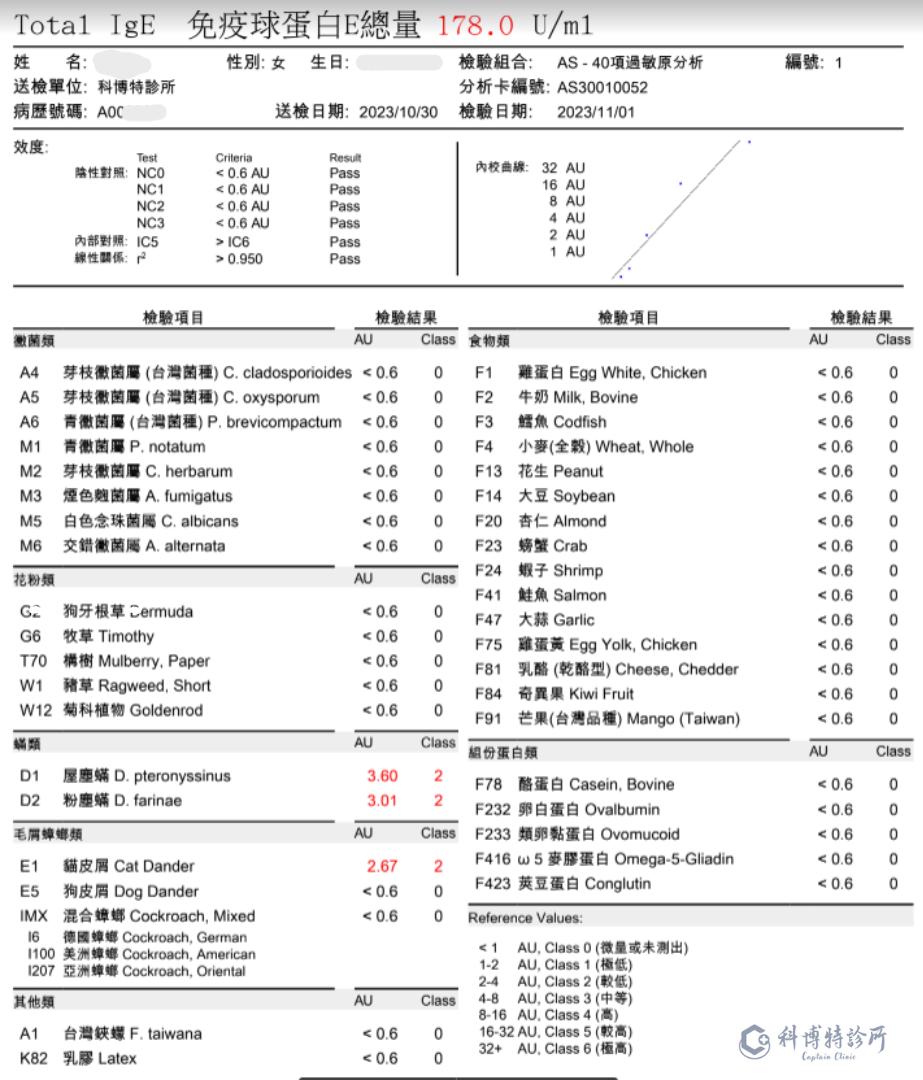

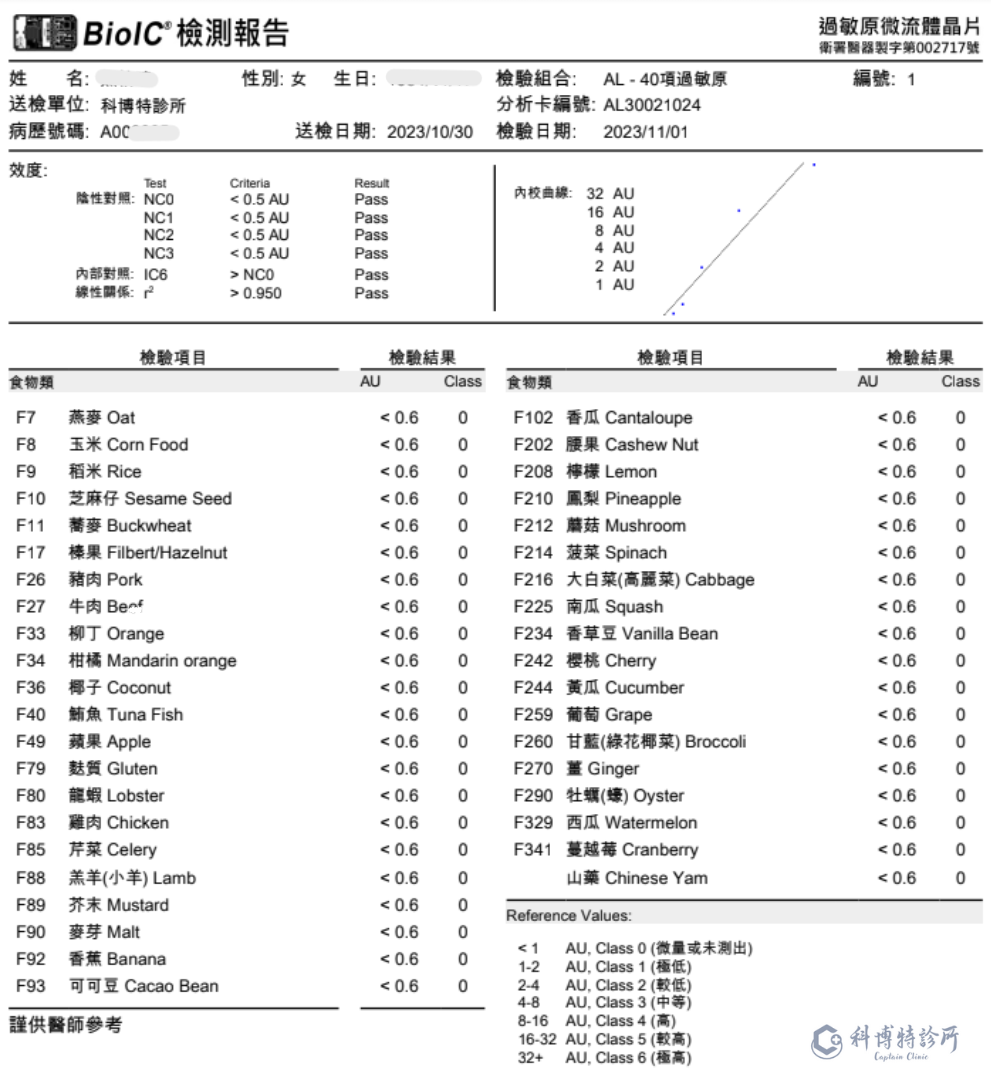

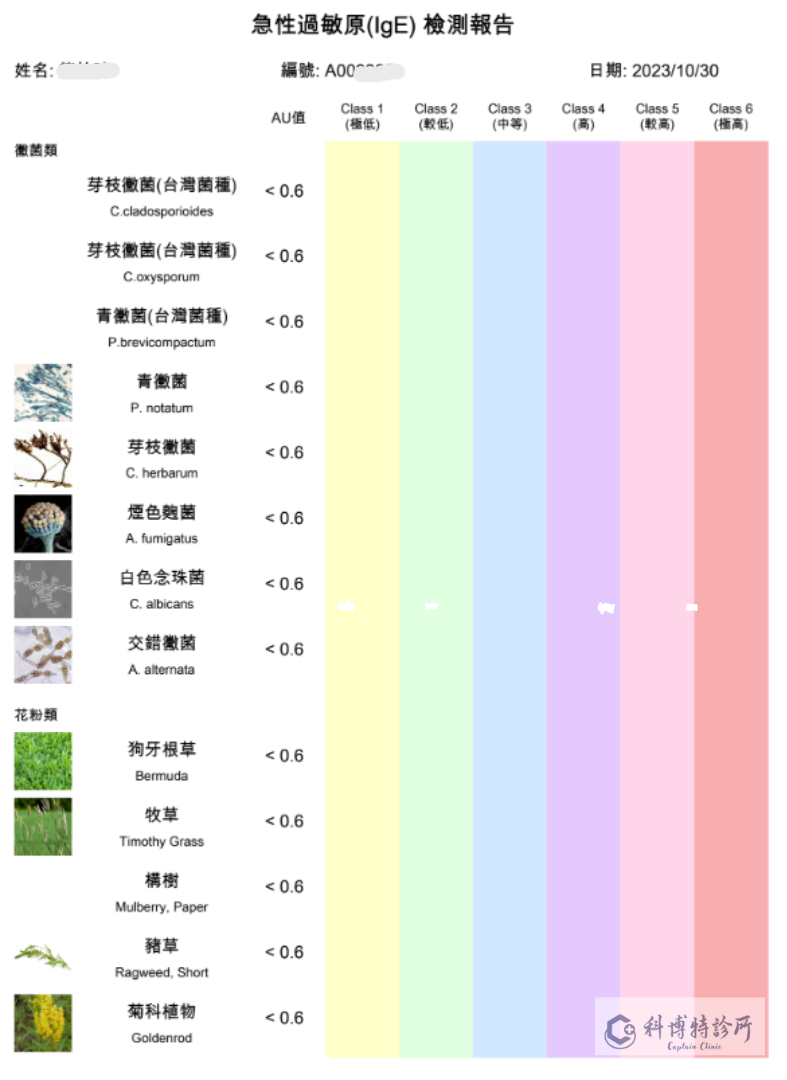

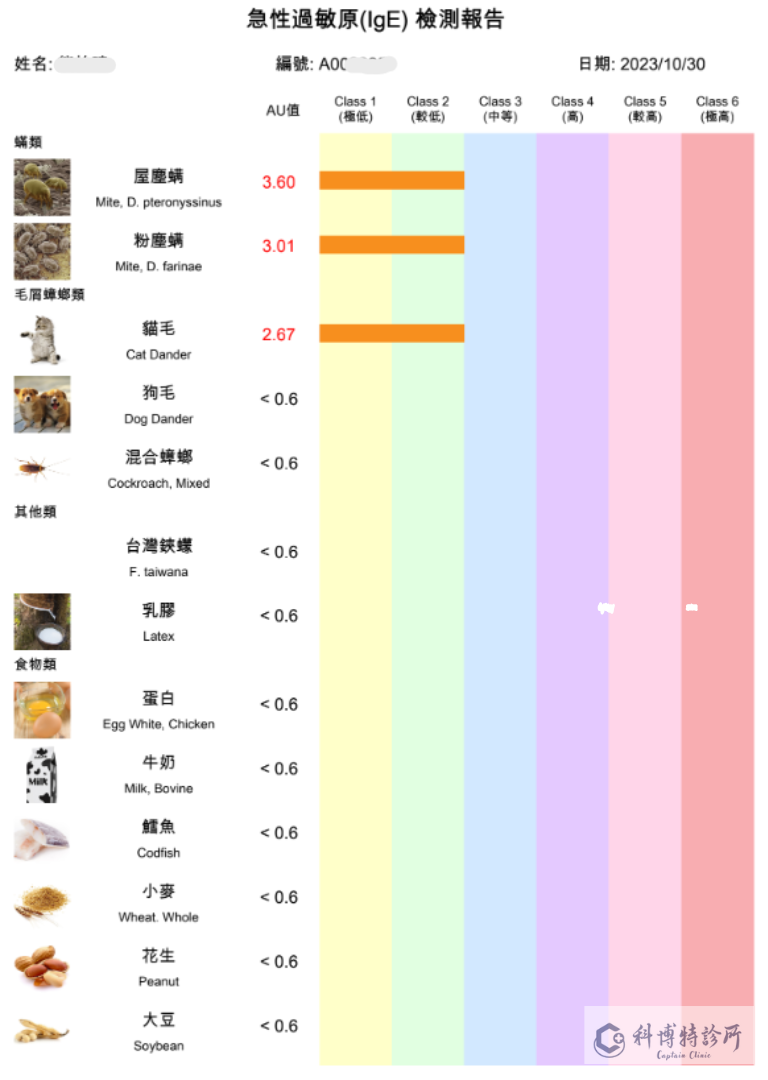

台灣常見的過敏原有塵螨、花粉、蟑螂、奶製品、麩質等。如果一直被免疫疾病困擾,例如過敏、腸胃道疾病、腸躁症、自體免疫疾病,卻又無法從有限的食物排除中得到緩解,可以透過過敏原分析,排除個人化過敏原。

生活型態建議

檢視每日的飲食,並遵循ATM治療原則

適度規律運動:

每日曬太陽,配合適度的有氧運動,如快走、慢跑、騎自行車、游泳、跳舞、瑜伽、氣功等。可以調節自律神經,促進免疫平衡、改善慢性食物不耐的相關症狀。

天然食物為主:

少人工色素、冰品、過甜食物、含防腐劑罐頭、果汁等加工食品,煙燻燒烤類食物也盡量少吃。尤市售罐裝飲料、冷飲等,不但糖分高易使白血球活動力降低,弱化免疫系統,而且所含之各式茶精、香精會加重肝臟負擔,使得排毒力減弱,增加過敏毒素的存在。

充足睡眠:

盡量晚上10點睡覺,培養良好睡眠習慣,可增加深度睡眠,促進生長激素以及褪黑激素的分泌,紓解腸道壓力,降低食物不耐機率。

舒緩壓力:

音樂、藝術、旅遊、靜坐、冥想、瑜珈等方式來紓壓,可以降低自律神經緊張,也可紓緩慢性食物不耐的症狀。

排便順暢:

便祕會增加腸內毒素及壞菌,加重過敏狀況,每日最好2000cc白開水,並攝取足夠的蔬菜水果,配合補充益生菌,可促進每日排便順暢,維護腸道內良好生理環境。

注意會加重或誘發食物不耐的情形:

酒精:

酗酒會逐漸影響及破壞腸道黏膜,以致細胞間隙受損,而發生食物不耐情形。

抗生素或消炎藥:

服用抗生素會造成腸道菌叢改變,甚至破壞腸黏膜屏障造成腸漏症,導致腸黏膜間有細孔,造成食物大分子、毒素、過敏原進入淋巴液及血液中,產生一連串食物不耐症狀。

流感或病毒感染:

病毒也會造成類似腸炎的症狀,若身體修復不好,也會發生腸漏症。

食品添加物:

加工食品中多餘的有害添加物或防腐劑,會使腸道黏膜受損;有些號稱對身體有幫助的補充品,卻含防腐成分,不但會產生致癌物質,也會影響腸道健康。

壓力:

壓力下身體的免疫功能會受到影響、巨嗜細胞吞噬作用降低、淋巴球的細胞激素分泌失調,自體免疫疾病、過敏症甚至癌症都容易出現,當然也影響免疫系統70% 的腸道,一旦造成嚴重腸漏症,食物不耐就會產生。